旧浜寺公園駅舎見学の次は、大阪府内で最も古いとされる浪花酒造。

ツアー案内には所在地記載がない。

ただ、快走する阪神高速道は堺からは羽衣、高石、助松、泉大津、忠岡(※忠岡漁港)、春木、岸和田、貝塚、二色の浜、泉佐野・・

そこまで行けば関空にたどり着く。

まさか関空に酒造りはあり得ない。

泉佐野に停まることなく、大阪湾に沿ってさらに南下する。

田尻、吉見ノ里、岡田浦、樽井、男里(おのさと)に阪南の尾崎。

その先は、鳥取ノ荘、箱作(はこつくり)、淡輪、みさき公園、深日(ふけ)、多奈川(たながわ)。

その向こうに和歌山がある。

懐かしい地名がつぎから次へと・・・走馬灯のように思い出が浮かんできたくルートを走ってきた。

午前10時30に到着した阪南尾崎の浪花酒造。

旧国道から入った進入路は生活道。

狭い道を行く大型観光バス。

運転手はそうとう慣れているようだ。

狭い道からバック運転の駐車場入れ。

思わず拍手を送りたいベテランのハンドルさばき。

ここが、主力の代表銘柄・浪花正宗を製造、販売している300年の老舗を誇る浪花酒造(※創業は享保元年;1716年)。

酒造工程の見学に観光バスは何台も受け入れているようだ。

大阪府内最古の浪花酒造工場見学。

歴史を感じる浪花酒造の建物が奥まで見える。

木造建屋の構造、風情漂う佇まいにうっとり。

いろんな角度から見ていたいが、いかんせん今日だけのツアーに、記憶しておきたい一枚を収めておいた。

これより見学させてもらう浪花酒造の工場現場にワクワクする。

社長自ら、ツアー客に解説される大きな井戸。

木の蓋を少しだけあけてもらって覗き込む。

深い井戸のその向こう。

底まで視線が届かない今も現役の井戸。

これまで枯渇することもなかった、という珍しい六角の大井戸。

覗き込んで見てください、といわれても、底は暗くて見えない。

携帯のレンズを底の方向に向けて、ただただシャッターを押したが、そこは黄泉か、それとも異世界の入口?下界の光は届かない井戸の深さはどれくらいなんだろうか。

暮らしの民俗に習俗を思いだした井戸浚え。

年に一度は底を浚えて綺麗にする。

帰宅してから思いだした8月7日は盆入り。

例えば、村の共同井戸ではその日に井戸浚えをしている地域は、今も続けているが、ここ浪花酒造の井戸もされているのだろうか・・・・残念ながら、聴きそびれた。

拝見した浪花酒造の井戸。

仕込み水の井戸水はどこから流れてくるのか。

社長が話してくれた地は、ここより東になる山岳地。

そう、大阪・生駒山から南部に連なる山々。

葛城山系から流れてきた井戸水は、伏流水。

地元に住む人たちも、もらいにくる美味しい井戸水。

のちにわかった六角井戸。

「宮水」と、同様に貝殻層からの7メートル浅井戸らしく、中硬水のようだ。

ちなみに、浪花酒造の駐車場にも井戸があった。

付近の住民が汲みにきている、というのはポンプ汲みのこの井戸かもしれない。

葛城山系から流れてくる井戸水は、常に仕込みの水として利用するのでなく、季節は冬場の冷たい水を使用している。

酒つくりは、どこでも同じだと思うが、仕込みは毎年の11月初旬のころからはじまる。

酒つくりがはじまれば、3月の終わり、或いは事業所によっては4月初旬まで。

5カ月間は休むことなく作業を続けている。

さぁ、ツアーに酒造会社とくれば、サービスに試飲がある。

酒のみとっては、ありがたい飲み物。

ビール会社の見学なら缶ビールが登場するが、ここは醸造会社だけに新酒?のふるまい。

工場見学の最後にコップ一杯。

手が出そうだが、今日は無理。

最寄りの駅近くに停めている車で帰らにゃいかん。

すっきりした味の生酒が目の前に並べていたが、ここはぐっと我慢して、映像だけを遺した。

工場内の一角。

ふと、見上げた柱の上方に、護符が目についた。

暗がりだけに、ブレ画像になったが、文字は「松尾大社」。

この護符は何ために?

尋ねた結果は、奈良の松尾神社でなく、京都の松尾大社であった。

ずいぶん、昔のことであるが、参拝したことがある松尾大社。

柱の護符は、日本三大醸造祖神の松尾大社です、と紹介された。

松尾大社に、行ったことはあったが、そんなことも知らずにのほほんと育った若いころ。

民俗のこれっぽちも、気にせず暮らしていた若造時代のころだ。

松尾大社が日本三大酒神であるなら、他の二大酒神は、さて・・・

京都には、松尾大社と梅宮神社の二社。

奈良に一社といえば、三輪・大神神社である。

実は、奈良の三輪・大神神社に参拝し、護符を拝受した年もあったそうだ。

ここ数年は、京都・松尾大社。

受け取った「松尾大社 浪花正宗御繁栄守護」札は、神棚に奉っていた。

社長の許可を得て撮らせてもらった大阪府内最古の浪花酒造の暮らしの民俗にありがたく手を合わせた。

浪花酒造の工場見学。

ラストのお楽しみは酒蔵会社だけに、お酒のお土産。

試飲されたツアー客は、売り子さんのおすすめもあるし、先ほどに試飲酒を求める。

750ml容量のにごり酒でもあれば、と思って探したが、そうそう、今日のツアーに無料で持ち帰る、一人一玉の王様クラウンメロンの大きさ、重さから断念した。

大阪・難波からは近鉄電車。

帰りの荷物を考えて、断念した。

その酒売りコーナーに、商売繁盛のお印が目に入った。

ここの酒売り場に飾らず、えっ、なんここに、と思った福恵比寿。

大きな酒樽の傍で笑顔をふりまいていた福恵比寿。

護符に「本家若戎 戎三郎」。

若戎酒造でなく、たぶんにえべっさん神社。

さて、どこに・・・

十日戎の日に授かった福を呼びこむ福恵比寿の姿だった。

しばらくは自由時間。

少し間をとって浪花酒造の登録有形文化財を見学コースがある。

文化財見学もツアーに組み込まれているが、遠慮することも可能だ。

工場地から眺めた街道。

おそらく大阪・住吉大社と結ぶ紀州街道であろう。

この街道を北上すれば生まれ育った実家につながる道。

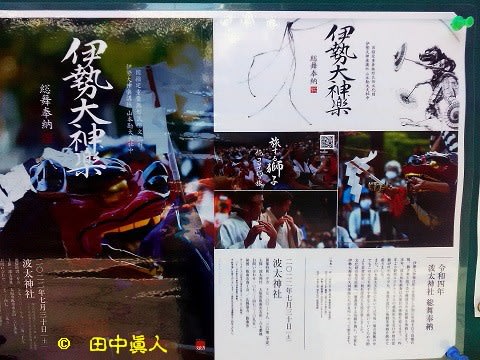

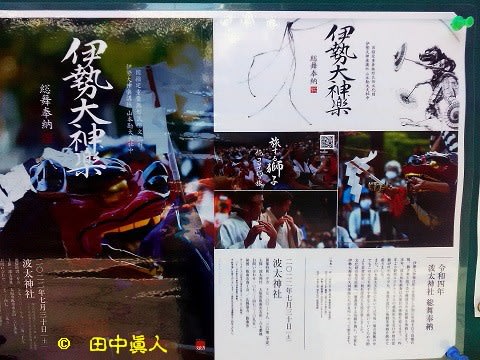

そんなことを思う、ここに自治会の掲示板があった。

民俗取材に関連する情報も掲示している場合がある。

そう、思って見ていたら・・・あった。

掲示板に、大きな映像で紹介していた伊勢大神楽の社中に総舞奉納。

「国指定重要文化財 伊勢大神楽講社の山本勘太夫社中の総舞奉納」である。

場所は、阪南・波太(はた)神社。

ここ浪花酒造からずっと先。

南下した地に鎮座しているようだ。

伊勢大神楽の奉納日程は、ツアーから1カ月後の7月30日。

令和四年の奉納に「伊勢大神楽は町々を巡行し、戸別に祈祷を行う回壇の他、獅子舞と放下芸で構成される総舞を奉納します。本年、令和四年の波太(はた)神社総舞は、九度目の奉納を迎えます。一昨年より新型コロナウイルスの感染拡大を受け、平時の活動が叶わぬなかでも、各地を巡行し無観客奉納を続けてまいりました。また、山本勘太夫社中においては、今後一層の困難な中でも、この文化を絶やすことなく、守り抜いていくため、今期より非営利型一般社団法人を設立しました。文化財の保存活動へ、一層躍進する気概を胸に、今夏も伊勢大神楽の大神楽師たちが大阪・泉州にやってまいります」と、あった。

取材スケジュールを調整してでも行きたい伊勢大神楽の奉納である。

そう、ツアー客のグループが、急ぎ足で南に向かった。

距離にして、数百メートルくらいだろう。

目的地は、国の登録有形文化財に指定浪花酒造成子家(※なるこけ)本宅。

瓦葺き屋根・木造2階建て。

大正五年(1916)の建築。

「浪花酒造の酒蔵兼住宅。主屋は木造総2階建、入母屋 本瓦葺で、間口11間にも及ぶ大型町屋。3列6間取りの平面で書院化された座敷や2階の居室化等に近代の町屋の特質がみえる一方、2階の天井を低くし、窓を全て 虫籠窓 とする等、伝統的な外観も保持している。離れは玄関、座敷、茶室、洋館を配し接客空間として充実した施設をもつ。そのほか大規模な2階建ての酒蔵2棟もあり「造り酒屋」の趣を残しながら町並みを構成している」と、あった。

国の登録有形文化財に指定浪花酒造成子家本宅玄関上り口は広い。

大勢のお客様が来られ、並んだ履物の数に思わず口にした「どんだけー(※こころの台詞)」。

奥の大広間には、先客のツアー客が落ち着いて寛いでいた。

美しき緑の園のような中庭から、広間に流れる気持ちいい風が流れる。

期日は過ぎているが、爽やかな風は、まるで薫風だね。

中庭を越えた向こうに見える醸造工場のサイトが見えた。

初夏の暑さもぶっとぶくらいの爽やかな風に火照った頬を撫でていく。

木造の縁側に寝ころびたくなる居心地の良さ。

真上に見えた書院座敷の天井ももてなししているようだ。

実は、たくさんある一枚杉板は、一本の大杉から取り出したそうだ。

我が家と違って、広い中庭を右に、左に目が動く。

飛び石を配置しているから、中庭巡りもしたくなる。

ちなみに廊下のガラス扉は特殊加工を波板ガラス。

一枚ガラスだけに、そりゃぁ、お高いよ。

身体が涼んだころを見計らった社長が動いた。

渡り廊下を歩いて、すぐ。

ふと見上げた廊下の天井もまた、大木の杉から板をとった一枚通しの天井構造。

すごいなぁ、と感嘆する間もなく、隣の部屋に移ってください、と云われて入室した部屋は洋館仕様。

では、今からはじめますので、と伝えて鍵盤をたたいた。

社長は、60歳から学んだピアノ演奏にツアー客は耳を澄まして聞いていた。

ツアー客のために腕前を披露したピアノ演奏。

余韻に浸る時間もなく、次の部屋に案内された。

その部屋は茶室。

ここに至るまで、社長の心遣いのおもてなし。

なんと、茶室に整えていた琴。

ピアノだけで終わることなく、なんとお琴も演奏してくれた。

国の登録有形文化財に指定浪花酒造成子家(※なるこけ)本宅を観るだけでなく、演奏ももてなし。

このような企画ツアーに参加したのは、はじめての体感。

記憶にたっぷり刻んでくれた。

ふと見上げた天井のしつらえ。

竹で編んだ茶室天井の「竹編みあじろ」もまた、おもてなし。

バスの出発時間までの時間調整に大広間をお借りする。

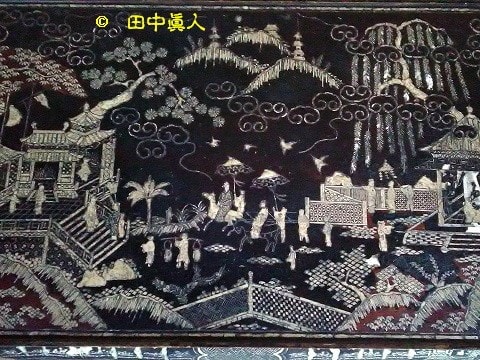

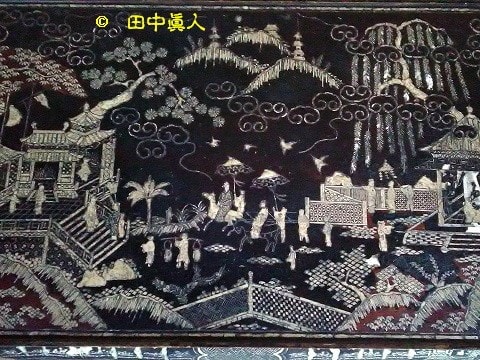

はて、と振り返った床の間においてあった卓。

こりゃぁ、見るからに凄い。

お宝だと、認識した漆器蒔絵螺鈿卓。

細部まで克明に表現した情景は、日本でなく中国の國。

価値観がわからないので、お宝番組か、開運!なんでも探偵団にお任せ・・・

時間は正午前30分。

酒造会社を後にして次の行先に向かった。

(R4. 6.30 SB805SH 撮影)

ツアー案内には所在地記載がない。

ただ、快走する阪神高速道は堺からは羽衣、高石、助松、泉大津、忠岡(※忠岡漁港)、春木、岸和田、貝塚、二色の浜、泉佐野・・

そこまで行けば関空にたどり着く。

まさか関空に酒造りはあり得ない。

泉佐野に停まることなく、大阪湾に沿ってさらに南下する。

田尻、吉見ノ里、岡田浦、樽井、男里(おのさと)に阪南の尾崎。

その先は、鳥取ノ荘、箱作(はこつくり)、淡輪、みさき公園、深日(ふけ)、多奈川(たながわ)。

その向こうに和歌山がある。

懐かしい地名がつぎから次へと・・・走馬灯のように思い出が浮かんできたくルートを走ってきた。

午前10時30に到着した阪南尾崎の浪花酒造。

旧国道から入った進入路は生活道。

狭い道を行く大型観光バス。

運転手はそうとう慣れているようだ。

狭い道からバック運転の駐車場入れ。

思わず拍手を送りたいベテランのハンドルさばき。

ここが、主力の代表銘柄・浪花正宗を製造、販売している300年の老舗を誇る浪花酒造(※創業は享保元年;1716年)。

酒造工程の見学に観光バスは何台も受け入れているようだ。

大阪府内最古の浪花酒造工場見学。

歴史を感じる浪花酒造の建物が奥まで見える。

木造建屋の構造、風情漂う佇まいにうっとり。

いろんな角度から見ていたいが、いかんせん今日だけのツアーに、記憶しておきたい一枚を収めておいた。

これより見学させてもらう浪花酒造の工場現場にワクワクする。

社長自ら、ツアー客に解説される大きな井戸。

木の蓋を少しだけあけてもらって覗き込む。

深い井戸のその向こう。

底まで視線が届かない今も現役の井戸。

これまで枯渇することもなかった、という珍しい六角の大井戸。

覗き込んで見てください、といわれても、底は暗くて見えない。

携帯のレンズを底の方向に向けて、ただただシャッターを押したが、そこは黄泉か、それとも異世界の入口?下界の光は届かない井戸の深さはどれくらいなんだろうか。

暮らしの民俗に習俗を思いだした井戸浚え。

年に一度は底を浚えて綺麗にする。

帰宅してから思いだした8月7日は盆入り。

例えば、村の共同井戸ではその日に井戸浚えをしている地域は、今も続けているが、ここ浪花酒造の井戸もされているのだろうか・・・・残念ながら、聴きそびれた。

拝見した浪花酒造の井戸。

仕込み水の井戸水はどこから流れてくるのか。

社長が話してくれた地は、ここより東になる山岳地。

そう、大阪・生駒山から南部に連なる山々。

葛城山系から流れてきた井戸水は、伏流水。

地元に住む人たちも、もらいにくる美味しい井戸水。

のちにわかった六角井戸。

「宮水」と、同様に貝殻層からの7メートル浅井戸らしく、中硬水のようだ。

ちなみに、浪花酒造の駐車場にも井戸があった。

付近の住民が汲みにきている、というのはポンプ汲みのこの井戸かもしれない。

葛城山系から流れてくる井戸水は、常に仕込みの水として利用するのでなく、季節は冬場の冷たい水を使用している。

酒つくりは、どこでも同じだと思うが、仕込みは毎年の11月初旬のころからはじまる。

酒つくりがはじまれば、3月の終わり、或いは事業所によっては4月初旬まで。

5カ月間は休むことなく作業を続けている。

さぁ、ツアーに酒造会社とくれば、サービスに試飲がある。

酒のみとっては、ありがたい飲み物。

ビール会社の見学なら缶ビールが登場するが、ここは醸造会社だけに新酒?のふるまい。

工場見学の最後にコップ一杯。

手が出そうだが、今日は無理。

最寄りの駅近くに停めている車で帰らにゃいかん。

すっきりした味の生酒が目の前に並べていたが、ここはぐっと我慢して、映像だけを遺した。

工場内の一角。

ふと、見上げた柱の上方に、護符が目についた。

暗がりだけに、ブレ画像になったが、文字は「松尾大社」。

この護符は何ために?

尋ねた結果は、奈良の松尾神社でなく、京都の松尾大社であった。

ずいぶん、昔のことであるが、参拝したことがある松尾大社。

柱の護符は、日本三大醸造祖神の松尾大社です、と紹介された。

松尾大社に、行ったことはあったが、そんなことも知らずにのほほんと育った若いころ。

民俗のこれっぽちも、気にせず暮らしていた若造時代のころだ。

松尾大社が日本三大酒神であるなら、他の二大酒神は、さて・・・

京都には、松尾大社と梅宮神社の二社。

奈良に一社といえば、三輪・大神神社である。

実は、奈良の三輪・大神神社に参拝し、護符を拝受した年もあったそうだ。

ここ数年は、京都・松尾大社。

受け取った「松尾大社 浪花正宗御繁栄守護」札は、神棚に奉っていた。

社長の許可を得て撮らせてもらった大阪府内最古の浪花酒造の暮らしの民俗にありがたく手を合わせた。

浪花酒造の工場見学。

ラストのお楽しみは酒蔵会社だけに、お酒のお土産。

試飲されたツアー客は、売り子さんのおすすめもあるし、先ほどに試飲酒を求める。

750ml容量のにごり酒でもあれば、と思って探したが、そうそう、今日のツアーに無料で持ち帰る、一人一玉の王様クラウンメロンの大きさ、重さから断念した。

大阪・難波からは近鉄電車。

帰りの荷物を考えて、断念した。

その酒売りコーナーに、商売繁盛のお印が目に入った。

ここの酒売り場に飾らず、えっ、なんここに、と思った福恵比寿。

大きな酒樽の傍で笑顔をふりまいていた福恵比寿。

護符に「本家若戎 戎三郎」。

若戎酒造でなく、たぶんにえべっさん神社。

さて、どこに・・・

十日戎の日に授かった福を呼びこむ福恵比寿の姿だった。

しばらくは自由時間。

少し間をとって浪花酒造の登録有形文化財を見学コースがある。

文化財見学もツアーに組み込まれているが、遠慮することも可能だ。

工場地から眺めた街道。

おそらく大阪・住吉大社と結ぶ紀州街道であろう。

この街道を北上すれば生まれ育った実家につながる道。

そんなことを思う、ここに自治会の掲示板があった。

民俗取材に関連する情報も掲示している場合がある。

そう、思って見ていたら・・・あった。

掲示板に、大きな映像で紹介していた伊勢大神楽の社中に総舞奉納。

「国指定重要文化財 伊勢大神楽講社の山本勘太夫社中の総舞奉納」である。

場所は、阪南・波太(はた)神社。

ここ浪花酒造からずっと先。

南下した地に鎮座しているようだ。

伊勢大神楽の奉納日程は、ツアーから1カ月後の7月30日。

令和四年の奉納に「伊勢大神楽は町々を巡行し、戸別に祈祷を行う回壇の他、獅子舞と放下芸で構成される総舞を奉納します。本年、令和四年の波太(はた)神社総舞は、九度目の奉納を迎えます。一昨年より新型コロナウイルスの感染拡大を受け、平時の活動が叶わぬなかでも、各地を巡行し無観客奉納を続けてまいりました。また、山本勘太夫社中においては、今後一層の困難な中でも、この文化を絶やすことなく、守り抜いていくため、今期より非営利型一般社団法人を設立しました。文化財の保存活動へ、一層躍進する気概を胸に、今夏も伊勢大神楽の大神楽師たちが大阪・泉州にやってまいります」と、あった。

取材スケジュールを調整してでも行きたい伊勢大神楽の奉納である。

そう、ツアー客のグループが、急ぎ足で南に向かった。

距離にして、数百メートルくらいだろう。

目的地は、国の登録有形文化財に指定浪花酒造成子家(※なるこけ)本宅。

瓦葺き屋根・木造2階建て。

大正五年(1916)の建築。

「浪花酒造の酒蔵兼住宅。主屋は木造総2階建、入母屋 本瓦葺で、間口11間にも及ぶ大型町屋。3列6間取りの平面で書院化された座敷や2階の居室化等に近代の町屋の特質がみえる一方、2階の天井を低くし、窓を全て 虫籠窓 とする等、伝統的な外観も保持している。離れは玄関、座敷、茶室、洋館を配し接客空間として充実した施設をもつ。そのほか大規模な2階建ての酒蔵2棟もあり「造り酒屋」の趣を残しながら町並みを構成している」と、あった。

国の登録有形文化財に指定浪花酒造成子家本宅玄関上り口は広い。

大勢のお客様が来られ、並んだ履物の数に思わず口にした「どんだけー(※こころの台詞)」。

奥の大広間には、先客のツアー客が落ち着いて寛いでいた。

美しき緑の園のような中庭から、広間に流れる気持ちいい風が流れる。

期日は過ぎているが、爽やかな風は、まるで薫風だね。

中庭を越えた向こうに見える醸造工場のサイトが見えた。

初夏の暑さもぶっとぶくらいの爽やかな風に火照った頬を撫でていく。

木造の縁側に寝ころびたくなる居心地の良さ。

真上に見えた書院座敷の天井ももてなししているようだ。

実は、たくさんある一枚杉板は、一本の大杉から取り出したそうだ。

我が家と違って、広い中庭を右に、左に目が動く。

飛び石を配置しているから、中庭巡りもしたくなる。

ちなみに廊下のガラス扉は特殊加工を波板ガラス。

一枚ガラスだけに、そりゃぁ、お高いよ。

身体が涼んだころを見計らった社長が動いた。

渡り廊下を歩いて、すぐ。

ふと見上げた廊下の天井もまた、大木の杉から板をとった一枚通しの天井構造。

すごいなぁ、と感嘆する間もなく、隣の部屋に移ってください、と云われて入室した部屋は洋館仕様。

では、今からはじめますので、と伝えて鍵盤をたたいた。

社長は、60歳から学んだピアノ演奏にツアー客は耳を澄まして聞いていた。

ツアー客のために腕前を披露したピアノ演奏。

余韻に浸る時間もなく、次の部屋に案内された。

その部屋は茶室。

ここに至るまで、社長の心遣いのおもてなし。

なんと、茶室に整えていた琴。

ピアノだけで終わることなく、なんとお琴も演奏してくれた。

国の登録有形文化財に指定浪花酒造成子家(※なるこけ)本宅を観るだけでなく、演奏ももてなし。

このような企画ツアーに参加したのは、はじめての体感。

記憶にたっぷり刻んでくれた。

ふと見上げた天井のしつらえ。

竹で編んだ茶室天井の「竹編みあじろ」もまた、おもてなし。

バスの出発時間までの時間調整に大広間をお借りする。

はて、と振り返った床の間においてあった卓。

こりゃぁ、見るからに凄い。

お宝だと、認識した漆器蒔絵螺鈿卓。

細部まで克明に表現した情景は、日本でなく中国の國。

価値観がわからないので、お宝番組か、開運!なんでも探偵団にお任せ・・・

時間は正午前30分。

酒造会社を後にして次の行先に向かった。

(R4. 6.30 SB805SH 撮影)