イマーシブシアターて何?

世の中の動きに鈍い私が、今回、トーハクのイマーシブシアター

”新JAPONISM 縄文から浮世絵 そしてアニメへ”

を鑑賞。

メインヴィジュアルはこちら

東京国立博物館 本館特別5室の大きな部屋

前面及び両サイドに、巨大ディスプレイが設置され

鑑賞者が映像に囲まれるかたち。

重要文化財の遮光器土偶 がグイっと現れました。

土製 縄文時代(晩期)・前1000~前400年 青森県つがる市木造亀ヶ岡出土

構成は

「第1幕 : タイムトラベル 日本の美」

「第2幕 : 江戸中期 蔦屋重三郎がポップカルチャーの礎を築いた」

「第3幕 : 日本アニメの誕生と飛躍」

「第4幕 : 日本アニメと日本文化の共通コード」

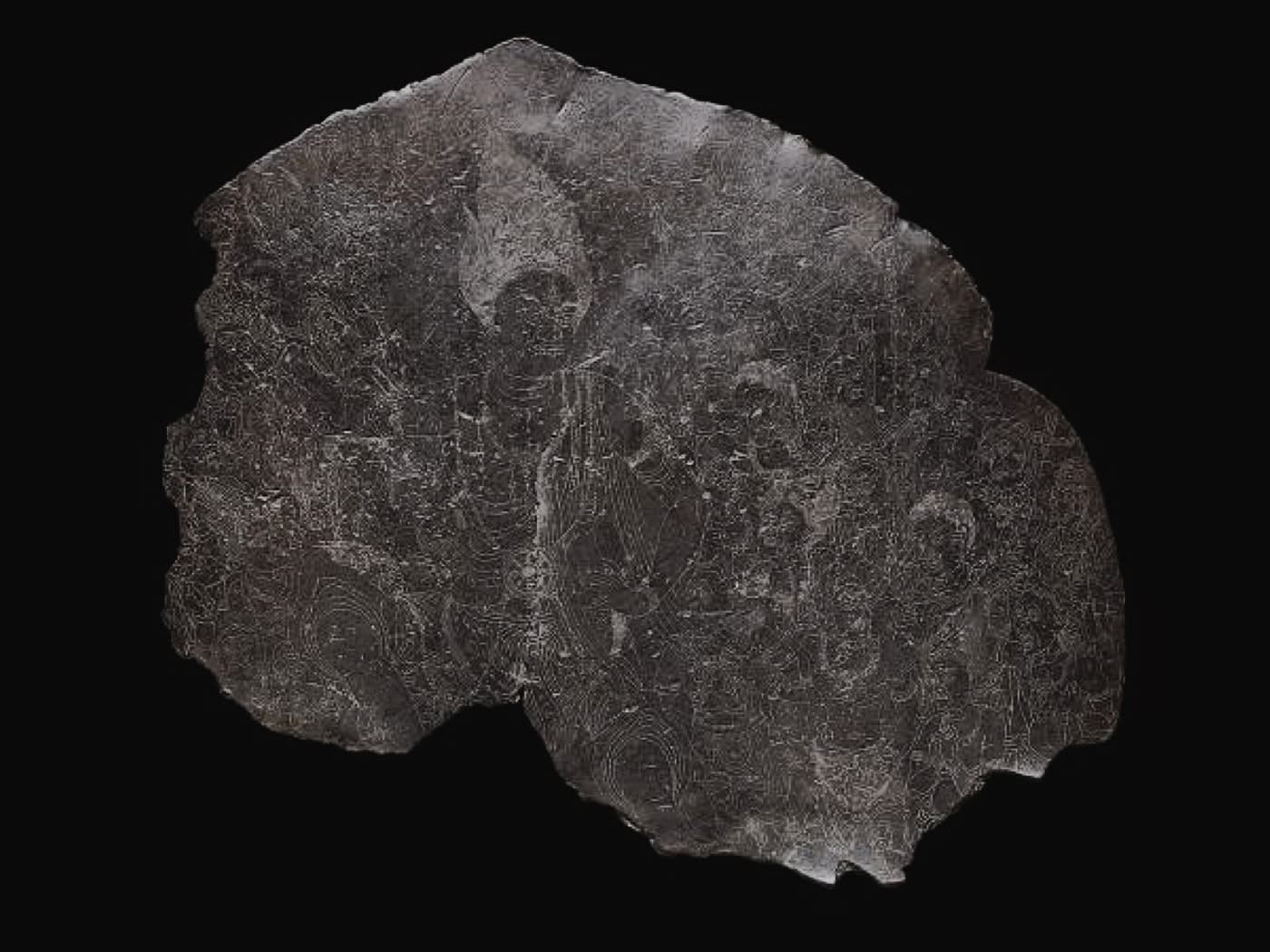

「埴輪 挂甲の武人」、「松林図屏風」(長谷川等伯筆)、「洛中洛外図屏風(舟木本)」(岩佐又兵衛筆)などの国宝から

手塚治虫、高畑勲、細田守、ポケモンといった日本を代表するアニメーションまで、古今の日本文化が高解像度で紹介される。

「埴輪 挂甲の武人」

この埴輪の出来上がった当時の姿を、デジタル画像で復元。

お洒落だ。

戦国時代の戦闘場面が出たり

戦国時代の城がでたり

室町時代の 鎧兜

重要文化財 樫鳥糸肩赤威胴丸 室町時代・15世紀 秋田一季氏寄贈 東京国立博物館蔵

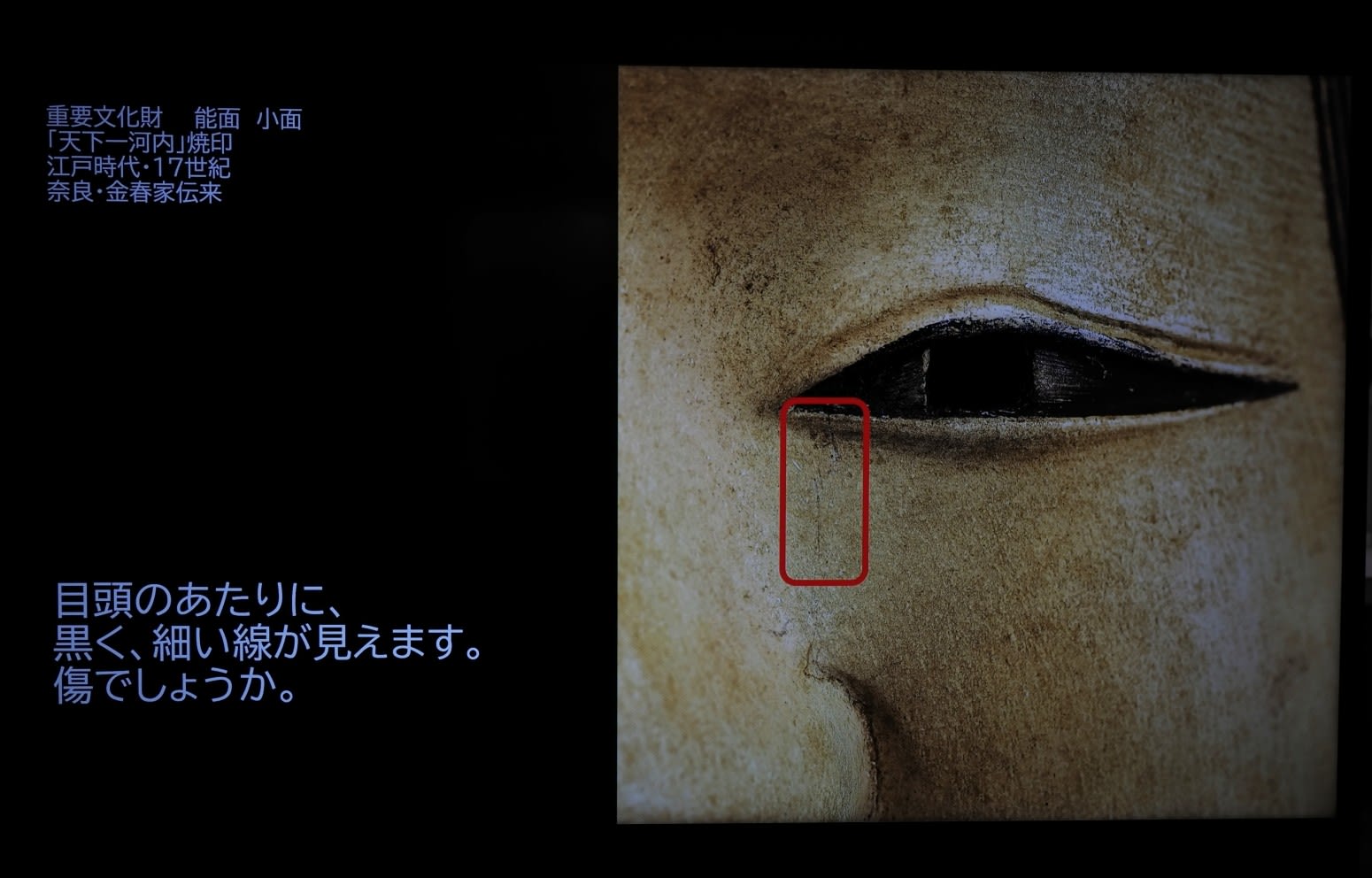

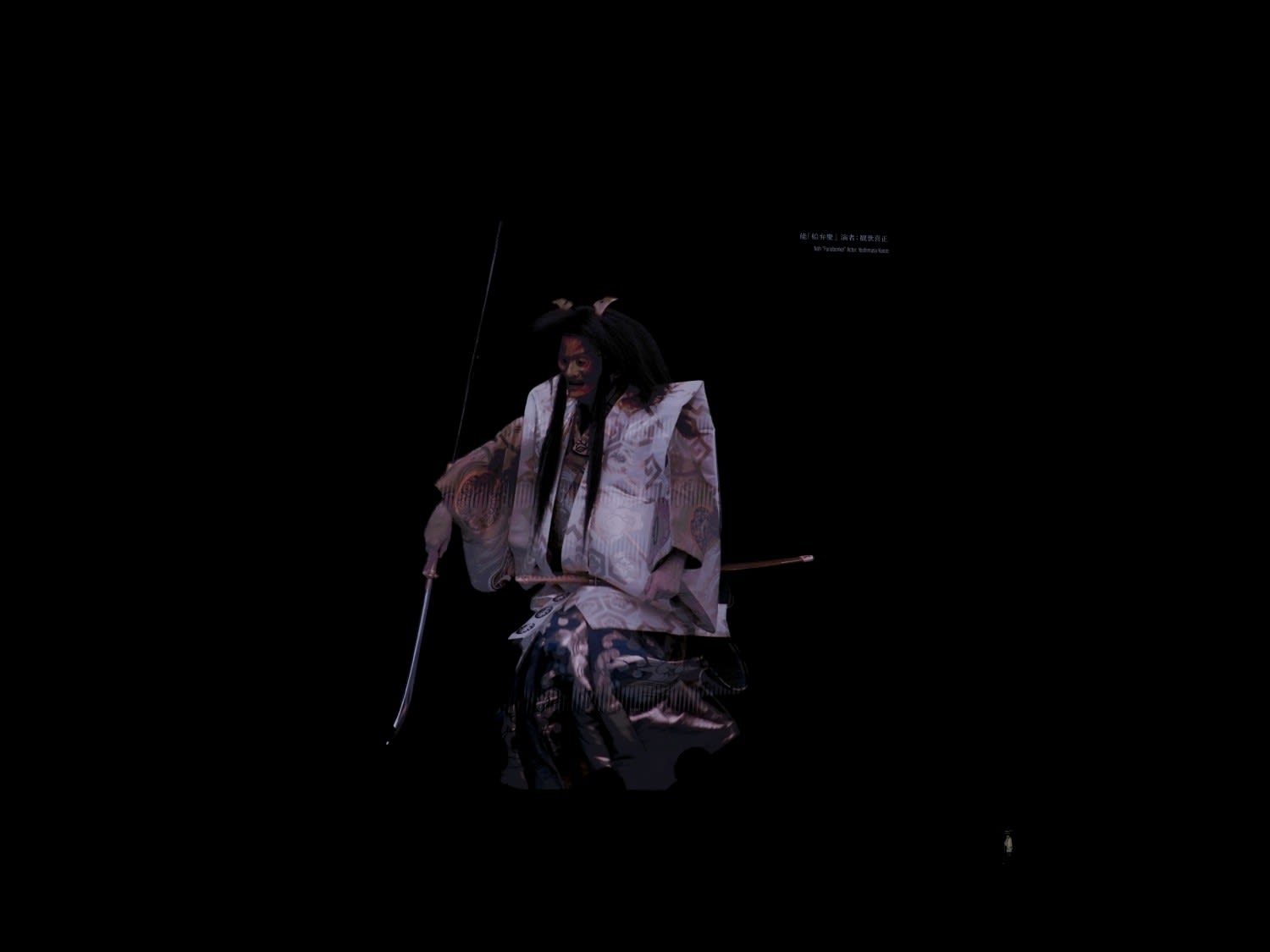

能「船弁慶」演:観世喜正

「洛中洛外図屏風(舟木本)」(岩佐又兵衛筆)の部分

2012年4月~7月にトーハク ミュージアムシアター「洛中洛外図屏風 舟木本」を観ました。

屏風絵に散りばめられた風俗などを、次の3篇に分けて上映されたのです。

●京の風物詩/京の商い

実に面白かったのですが、今回のイマーシブシアターでは、部分図をチラ見せするだけで

初めて見る人には、面白さは伝わらなかったのでは。

「第2幕 : 江戸中期 蔦屋重三郎がポップカルチャーの礎を築いた」は、この辺から

「婦女人相十品・ポッピンを吹く娘」(喜多川歌麿筆)

ぐんぐん拡大

和紙の繊維が見える!!

写楽も

江戸、吉原の廓の風景。 ケバケバしい色だったので、モノトーンにしました。

第3幕 : 日本アニメの誕生と飛躍」

『塙凹内名刀之巻』(はなわへこないめいとうのまき)は、1917年(大正6年)6月30日公開の日本の短篇アニメーション映画。

2007年(平成19年)に玩具版が発見され、現存する日本最古のアニメーション作品として知られる。『なまくら刀』とも。

うーん、洒脱なアニメーションが、大正6年には出来ていたんだ。

そして現代

手塚 治のインタビュー。 しゃべった内容は、忘れました。

この方の漫画も、未来の国宝だと思います。

「第4幕 : 日本アニメと日本文化の共通コード」

信貴山縁起絵巻

「松林図屏風」(長谷川等伯筆)

サイドには、総集編のように映像が展開

見終えて、出口に向かう通路で

今回、見終えて、

側面ディスプレイの必要性が???。

いろんな作品をアラカルトで見せられても、印象が薄い・・・

イマーシブ(没入)できなかったのですが、可能性は感じました。